por

Juan

Villoro

Hace

unos meses vi una película china que comenzaba

con una travesía en una barca. Para matar el aburrimiento,

unos pasajeros enviaban mensajes por teléfonos celulares

y otros se leían la mano. Dos sistemas de comunicación

coincidían en ese viaje: la telefonía satelital

y la quiromancia. Los artificios de la tecnología

se mezclan con lejanas formas de comportamiento.

¿Hasta dónde lo atávico coexiste

con lo nuevo? Ciertos malentendidos aclaran la realidad

y uno de ellos me permitió un acercamiento insólito

a internet. Me presentaron a un escritor negro que hablaba

francés y había errado por varios países

en busca de refugio. Como mi francés es deficiente

la conversación progresó entre lagunas de

incomprensión. Creí entender que era un "autor

de chat". Me pareció interesante que las nuevas

tecnologías determinaran la forma de su escritura.

Me habló de la oralidad y el sentido tribal de la

narración, la polifonía de voces que se mezclaban

en la página. Pensé que, en efecto, los usuarios

conectados en la red representan una comunidad que reclama

un testimonio múltiple. La red como fogata virtual

donde los peregrinos cuentan sus historias.

El

escritor habló de la polifonía y las

tradiciones de su país, que privilegian el relato

colectivo. Puesto que internet es un espacio deslocalizado,

que reúne a gente dispersa, le pregunté si

registraba testimonios francófonos ajenos al dominio

africano. Entonces me vio como si yo fuera un marciano

y volvió a explicar todo desde el principio: ¡no

era un autor de chat sino de Chad! La oralidad a la que

se refería no era resultado de una nueva tecnología

sino de una arraigada tradición.

Pese

a todo, mi disparatada interpretación de sus

palabras no había estado tan lejos del sentido profundo

de la red. La comunidad virtual permite un regreso a formas

ancestrales de comunicación colectiva.

Para

quienes crecimos en la era de los electrodomésticos,

lo nuevo ofrece virtudes en las que confiamos sin mayor

deseo de comprenderlas. Es posible que los bebés

de la era digital crezcan sin saber cómo funciona

un iPod. Pero ese leve artificio no les parecerá extraño.

En cambio, alguien que se consideró moderno por

usar una licuadora de seis velocidades ve con asombro lo

que va más allá de la electricidad que se

controla con botones.

El

Siglo de las Luces prosperó sin focos. ¿Qué sentiría

Diderot ante la posibilidad de encender la realidad con

un switch? ¿Podría tolerar la existencia

de todos esos aparatos de los que no habla su Enciclopedia?

Sin

llegar a esa extrañeza, quienes pertenecemos

a la primera generación que tuvo en sus manos computadoras

personales, nos sentimos a veces como viajeros del tiempo.

Nuestro entorno coincide con utensilios de ciencia ficción,

o por lo menos con aparatos que desafían el entendimiento.

Las

personas adiestradas en tradiciones lentas -los tiempos

en que había que esperar un año para que

te instalaran un teléfono- tienen ahora la desconcertante

posibilidad de hacer contactos instantáneos.

Una

forma de apropiarnos de un invento raro consiste en atribuirle

una vida que no le pertenece. Pensé en

esto durante un congreso de escritores donde un novelista

no se apartaba de su lap-top. Supuse que temía perder

alguna información supervaliosa, pero se trataba

de algo más. Cuando le tocó exponer, leyó directamente

de la pantalla. Pidió disculpas por ese gesto, que

a algunos podía parecerles frío, pero que

para él era lo contrario: "Hace año

y medio me separé de mi mujer", comentó con

voz entrecortada, "ahora la computadora es mi pareja".

La confesión fue recibida con el respeto que suscitan

los detalles íntimos que no queremos oír.

Me conmovió la soledad de mi colega y la forma en

que una prótesis informática le servía

de compañía. ¿Qué podíamos

hacer por él? Me hubiera encantado presentarle a

una amiga. Como no estaba en condiciones de hacerlo me

sentí tentado a ofrecerle mi computadora para que

al menos tuviera un affaire con ella.

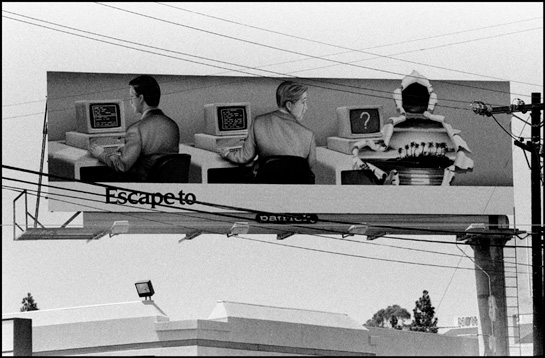

El

escape... © Pedro

Meyer |

Cuando

esto sucedió, me sentí testigo de

una historia ajena: ese colega humanizaba en exceso su

computadora. Seguí viajando en compañía

de mi G-4 hasta que, hace una semana, sufrió un

accidente. Cayó al piso y cuando la encendí en

mi hotel, la pantalla mostró un diseño con

edificios de translúcida modernidad. Pensé que

se trataba de un mensaje promocional. Estas ideas (mejor

dicho: estos disparates) revelan una relación irracional

con la tecnología. Para empezar, no se trataba de

edificios sino de barras de color, provocadas por el golpe

que la computadora había sufrido. Además,

no podían haber entrado a mi computadora sin pasar

por una conexión a internet. Mis fantasías

negaban lo evidente: la computadora había expirado.

Una diagonal negra atravesaba la pantalla: sangre de plasma.

Sé que la expresión es incorrecta, pero es

la úni- ca que me permite describir lo que pasó.

Había usado el teclado durante tantos años

que las letras estaban borradas. Si alguien me preguntaba

dónde se encontraba la "e", no podía

decirlo (además, fue la primera en desaparecer,

dada la constancia con que la uso); sin embargo, mis dedos

la activaban por su cuenta cuando yo escribía.

Entendí la soledad del colega que hace unos años

me pareció un hombre excesivo, un fetichista de

los aparatos. Vi la pantalla como un espejo roto. ¿Me

traería siete años de mala suerte?

Durante

10 años el objeto más usado por

mí se había vuelto progresivamente desconocido.

Ni siquiera sabía dónde tenía las

letras, pero podía seguirlas de manera intuitiva,

como quien sigue las líneas de una mano.

Lo único que en verdad entiendo de la computadora

es su ausencia. Ahora que no está le escribo estas

palabras, en un aparato prestado, donde me equivoco una

y otra vez.

Las

novedades radicales remiten al origen. Cada nueva computadora

es un espejo africano.

Juan

Villoro

prfziper@gmx.net

Mayo, 2008

**

|

Juan

Villoro nació en el Distrito

Federal el 24 de septiembre de 1956. Estudió la

licenciatura en sociología en la Universidad

Autónoma Metropolitana. Condujo el programa

de Radio Educación, “El lado oscuro

de la luna” y fue agregado cultural en

la Embajada de México en Berlín,

dentro de la entonces República Democrática

Alemana. Fue director del suplemento “La

Jornada Semanal”, además de impartir

talleres de creación y cursos en instituciones

como el Instituto Nacional de Bellas Artes y

la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ha

colaborado en revistas así como en periódicos

y suplementos. Fue becario del INBA en el área

de narrativa y del Sistema Nacional de Creadores

Artísticos. Obtuvo el premio Cuauhtémoc

de traducción y el Premio Xavier Villaurrutia

en 1999. |